कालिका पुराण अध्याय ४२

कालिका पुराण

अध्याय ४२ में शिव की सेवा में काली का उपस्थित होना, तारकासुर से भयभीत देवताओं का ब्रह्माजी से

प्रार्थणा करना, काम दहन का वर्णन है।

कालिका पुराण

अध्याय ४२

Kalika puran chapter 42

कालिकापुराणम् द्विचत्वारिंशोऽध्यायः कामदहनम्

अथ श्रीकालिका

पुराण अध्याय ४२

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

एतस्मिन्नन्तरे

शम्भुः क्षिप्रं त्यक्त्वा तदा सरः ।

गङ्गावतारमगमद्

हिमवत्-प्रस्थमुत्तमम् ।। १ ।।

यत्र गङ्गा

निपतिता पुरा ब्रह्मपुरात् सृता ।

ओषधीप्रस्थनगरस्यादूरे

सानुरुत्तमः ।।२।।

मार्कण्डेय

बोले- तब शम्भु, इस बीच क्षिप्रसरोवर को छोड़कर, हिमालय के गङ्गावतार नामक उत्तम शिखर पर चले गये। जहाँ

प्राचीनकाल में ब्रह्मलोक से निकलकर गङ्गा धरती पर उतरी थीं,

जो उत्तमशिखर ओषधिप्रस्थ नामक नगर से दूर नहीं है ।। १-२ ॥

तत्र भर्गः

स्वमात्मानमक्षरं परमात्परम् ।

चेतो ज्ञानमयं

नित्यं ज्योतीरूपं निराकुलम् ।।३।।

जगन्मयं

प्रदीपा द्वैतहीनाविशेषकम् ।

एकाग्रं

चिन्तयामास भगवान् वृषभध्वजः ।।४।।

वहाँ वृषभध्वज,

भर्ग, भगवान् शिव, अपने आपके अविनाशी, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, चैतन्य, ज्ञानमय, नित्य, ज्योतिस्वरूप, आकुलतारहित शान्त, जगन्मय, प्रदीपवत् आभावाले, द्वैत से रहित, विशेष, एकाग्रस्वरूप का चिन्तन करने लगे।।३-४।।

हरे ध्यानपरे

तस्मिन् प्रमथा ध्यानतत्पराः ।

अभवन् केचिदपरे

नन्दिभृंग्यादयो गणाः ।।५।।

द्वा: स्था

भूता महाभागा ये पूर्वद्वारि योजिताः।

तावन्तोऽपि गणास्तत्र

नैव किञ्चन कूजितम् ।।६।।

उस समय शिव के

ध्यानपरायण होने पर प्रमथगण भी ध्यान में तत्पर हो गये तो कोई दूसरे नन्दि,

भृङ्गी आदि गण जो पहले ही द्वार पर नियुक्त किये गये थे ।

वे सभी गण, बिना कुछ बोले, वहाँ, द्वार पर स्थित थे । ५-६ ।।

तेषां

संश्रूयते सर्वे निः शब्दाः संस्थितास्ततः ।

अन्ये तु तत्र

क्रीडन्ति गणा दूरान्तरस्थिताः ।।७।।

वहाँ चुपचाप

स्थित हो वे सब उनका सब कुछ सुनते थे । तथा अन्य गण वहाँ से दूर रह कर क्रीड़ा

करते थे ।।७।।

कुसुमैश्च

दलैर्भक्तैर्गिरिप्रस्रवणोदकैः ।

रत्नानि च

विचिन्वन्तो भूषिता गैरिकैस्तथा ।।८।।

वे दलों में

बँटे हुए,

शिव के गण, फूलों से, पर्वतीय झरनों के जल से क्रीड़ा कर रहे थे । वे रत्नों का

चयन कर,

गैरिकपदार्थों से अपने को सजा रहे थे ॥ ८ ॥

सगणं तु तथा

दृष्ट्वा गिरिराजो गतं हरम् ।

स्वस्थानमोषधिप्रस्थान्निःसृत्य

सहितो गणैः ।

पूजार्थमुपतस्थे

स यथायोग्यं तथार्चयत् ।।९।।

अपने गणों के

सहित उस अवस्था में शिव को वहाँ गया हुआ देखकर,हिमालय भी अपने निवास स्थान ओषधिप्रस्थ से निकलकर गणों के

सहित उनकी पूजा के लिए उपस्थित हुये तथा उनकी यथायोग्य पूजा की।।९।।

स चापि

शम्भुस्तस्यार्चा परया श्रद्धया युतः ।

प्रतिजग्राह कूटस्थो

गङ्गाशीर्षे यथा पुरा ।। १० ।।

उन शिव ने भी

उनकी (हिमालय की) पूजा को स्वयं ध्यानस्थ हो तथा परमश्रद्धा से युक्त हो,

उसी प्रकार धारण किया, जिस प्रकार पहले गङ्गा को सिर पर धारण किया था ।। १० ॥

पूजितस्तेन

सहसा गिरिराजं वृषध्वजः ।

उवाच ध्यानयोगस्थः

स्मयन्निव जगत्पतिः ।। ११ । ।

उनके द्वारा

पूजित हो,

ध्यानयोग में स्थित हो, जगत् के स्वामी, बैल की ध्वजा वाले, भगवान शिव ने सहसा मुस्कुराते हुये,

गिरिराज हिमालय से कहा- ॥ ११ ॥

।। ईश्वर उवाच

।।

तव प्रस्थे

तपस्तप्तुं रहस्यमहमागतः ।

न यथा कोऽपि

निकटं समायाति तथा कुरु ।।१२।।

ईश्वर बोले-

आपके शिखर पर मैं एकान्त में तपस्या करने आया हूँ, इसलिये जिस प्रकार कोई भी मेरे निकट न आ सके,

आप वैसी ही व्यवस्था करो ।। १२ ।।

त्वं महात्मा

जगद्धाम मुनीनां च सदाश्रयः ।

देवानां

राक्षसानां च यक्षाणां किन्नरस्य च ।। १३ ।।

सदावासो

द्विजातीनां गङ्गापूतश्च नित्यदा ।

त्वत्पुरस्यास्य

निकटे प्रस्थं गङ्गावतारणम् ।। १४ ।।

आश्रितोऽहं

गिरिश्रेष्ठ तद्योग्यं कुरु साम्प्रतम् ।।१५।।

आप महान्

आत्मा वाले हो, आप जगत् के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों, यक्षों एवं किन्नरों के उत्तम आश्रय हो । जहाँ द्विज

जातियाँ सदैव निवास करती हैं तथा जो नित्य ही गङ्गा के जल से पवित्र है। हे

गिरिश्रेष्ठ! आपके नगर के समीप ही गङ्गावतरण नामक का एक शिखर है,

मैं वहाँ आश्रय ले सकूँ, उसे इस समय इस योग्य बनायें ।। १३-१५ ।।

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

इत्युक्त्वा जगतां

नाथस्तूष्णीमास वृषध्वजः ।

गिरिराजस्तदा शम्भुं

प्रणयादिदमब्रवीत् ।। १६ ।।

मार्कण्डेय

बोले- ऐसा कहकर जगत् के स्वामी वृषभध्वज शिव जब मौन हो गये तब गिरिराज हिमालय,

शिव से विनम्रतापूर्वक यह बोले—।। १६ ।।

।।

गिरिराजोवाच ।।

पूतोऽस्मि

जगतां नाथ त्वयाऽहं परमेश्वर ।

आगतेनाद्य

विषयमितः कृत्यं किमस्ति मे ।।१७।।

गिरिराज बोले-

हे जगत् के स्वामी ! हे परमेश्वर ! आपके यहाँ पर आने से आज मैं पवित्र हो गया हूँ।

इस विषय में अब मेरा क्या कर्त्तव्य है ? ॥ १७ ॥

तपसा महता

त्वं हि देवैर्यत्नपरिस्थितैः ।

न प्राप्यसे

जगन्नाथ स त्वं स्वयमुपस्थितः ।। १८ ।।

जगत् के

ग्वामी,

जो आप परमात्मचिन्तन में लगे हुये देवगणों को महती तपस्या

द्वारा भी प्राप्त नहीं होते, वही आप मेरे सामने स्वयं उपस्थित हैं ॥ १८ ॥

मत्तो धन्यतरो

नास्ति न मत्तोऽन्योऽस्ति पुण्यवान् ।

यद्भवान्

हिमवत्प्रस्थे तपसे समुपस्थितः ।।१९।।

आप मुझ हिमालय

के शिखर पर तपस्या हेतु उपस्थित हुये हैं । अतः आज न तो कोई मुझसे अधिक धन्य है,

न पुण्यवान है ॥ १९ ॥

देवेन्द्रादधिकं

मन्ये आत्मानं परमेश्वर ।

सगणेन त्वया

प्राप्तो यदाऽहं कामचारतः ।। २० ॥

हे परमेश्वर !

जब मैं आपको स्वेच्छया गणों के साथ पाता हूँ तो मैं अपने को देवताओं के राजा,

इन्द्र से भी श्रेष्ठ मानता ।। २० ।।

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

इत्युक्त्वा

गिरिराजोऽथ स्ववेश्म पुनरागमत् ।

नियमाय

परिवारान् गणानप्यवदत् स्वकान् ।। २१ ।।

मार्कण्डेय

बोले- ऐसा कह कर गिरिराज हिमालय अपने निवास स्थान पर वापस लौट आये तथा नियमों की

दृष्टि से अपने परिवारवालों एवं गणों से कहे - ॥ २१ ॥

॥

गिरिराजोवाच

।।

अद्य प्रभृति

ना गन्ता कोऽपि गङ्गावतारणम् ।

मच्छासनं न हि

विना यो गन्ता दण्डये ह्यहम् ।। २२।।

गिरिराज बोले-

आज से कोई गङ्गावतरण नामक स्थान पर नहीं जायेगा । मेरी आज्ञा के बिना जो वहाँ

जायेगा,

वह मेरे द्वारा दण्डनीय होगा ।। २२ ।

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

इति स्वान् स

नियम्याशु तिलपुष्पकुशान् फलम् ।

समादायाशु

तनयासहितोऽगाद् हरान्तिकम्

।। २३ ।।

मार्कण्डेव बोले-

इस प्रकार से अपने स्वजनों को नियन्त्रित

कर,

शीघ्र ही तिल, पुष्प, कुशा एवं फल आदि को लेकर, वे स्वयं पुत्री के सहित, शिव के समीप गये ॥ २३॥

अथ गत्वा जगन्नाथं

हरं ध्यानपरं तदा ।

नमयामास तनयां

कालीं सर्वगुणान्विताम् ।। २४ ।।

इसके बाद तब

ध्यान में स्थित, जगत् के स्वामी, शिव के पास पहुँचकर उन्होंने सभी गुणों से युक्त,

काली नामक अपनी पुत्री से नमस्कार कराया ॥ २४ ॥

तिलपुष्पादिकं

यद् यत्तत्तदग्रे निधाय सः ।

अग्रे कृत्वा

सुतां शम्भुमिदमाह स शैलराट् ।। २५ ।।

वे पर्वतराज

भेंटस्वरूप जो-जो तिल-पुष्प आदि ले गये थे, उसे उन्होंने शिव के आगे रख दिया तथा कन्या को आगे कर ये

वचन कहे ॥ २५ ॥

॥

गिरिराजोवाच

।।

भगवंस्तनयेयं

मे त्वमाराधयितुं प्रति ।

समादिष्टा समानीता

त्वदाराधनकांक्षिणी ।। २६ ।।

गिरिराज

बोले-हे भगवन् यह मेरी पुत्री है, जिसे तुम्हारी आराधना के लिये आदेश दिया गया है। तुम्हारी

आराधना की इच्छा से ही यह यहाँ लायी गयी है । २६ ॥

सखिभ्यां सह

नित्यं त्वां सेवतामीश शङ्कर ।

अनुजानीहि सेवायै

मयि ते यद्यनुग्रहः ।। २७ ।।

हे ईश्वर ! हे

शङ्कर ! यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो यह अपनी सखियों के साथ आपकी नित्य सेवा करे,

इसे सेवा हेतु स्वीकार कीजिए ।। २७ ।।

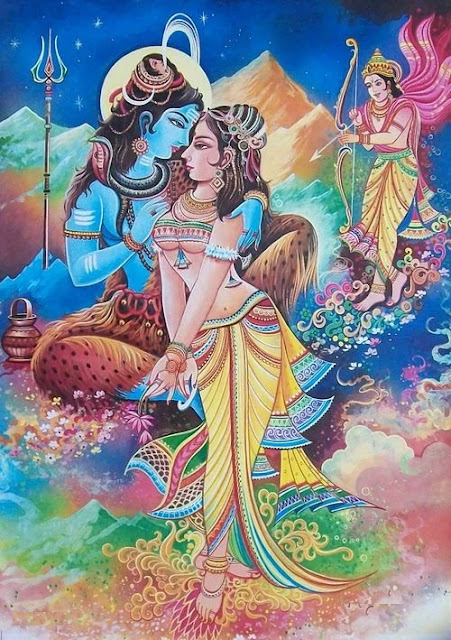

कालिका पुराण अध्याय ४२- काली पार्वती सौन्दर्य वर्णन

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

अथ तां

शङ्करोऽपश्यत् प्रथमारूढयौवनाम् ।

फुल्लेन्दीवरपत्राभां

पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ।। २८ ।।

मार्कण्डेय

बोले- पिता के उपर्युक्त कथन के बाद शिव ने उस हिमालयतनया काली को देखा —

जो यौवन के प्रथम तल पर आरूढ़ हो रही थी तथा खिले-

हुए नीले कमल के पत्तों के समान जिनकी आभा,

कांति थी और जिनका मुख पूर्णचन्द्रमा के समान था ।। २८ ।।

समग्रनीलकेशौघ

- प्राप्तवेश-विजृम्भिकाम् ।

कम्बुग्रीवां

विशालाक्षीं चारुकर्णयुगोज्ज्वलाम् ।। २९ ।।

उनके समस्त

केश समूह नीले (काले) तथा खुले हुये अवस्था को प्राप्त थे । उनका गला,

शङ्ख के समान था, वे विशाल नेत्रों वाली थीं और उनके दो उज्ज्वल (निर्मल) कान

शोभायमान हो रहे थे ।। २९ ।।

मृणालायतपर्यन्त

बाहुयुग्ममनोरमाम् ।

राजीवकुड्मलप्रख्य

घनपीनोन्नतस्तनौ ।। ३० ।।

उनकी दोनों

भुजाएँ,

कमल के डण्ठल के समान पतली और सुन्दर थीं तथा उनके दोनों

स्तन,

कमलकोश के समान घने एवं पुष्ट थे ॥ ३० ॥

बिभ्रतीं क्षीणसन्मध्यां

रक्तपाणितलद्वयाम् ।

स्थलपद्मप्रतीकाश

पादयुग्ममनोरमाम् ।। ३१।।

वे सुन्दर

पतले मध्यभाग (कटिभाग) से शोभित थीं तथा उनके दोनों हाथों के तल (हथेलियाँ) लाल थे

। जमीन पर खिले हुए कमल के फूलों के समान उनके दोनों पैर,

सुन्दर लग रहे थे ॥ ३१ ॥

मध्य

क्षीणांमहासत्त्वां वृत्तस्थूलघनोज्ज्वलाम् ।

सुजङ्घां नागनासोरुं

निम्ननाभिविभूषिताम् ।। ३२।।

उनका मध्यभाग

(कटिप्रदेश) पतला था, वे महती बलवती थीं, उनकी जाँघें, हाथी के सूँड़ के समान गोल, विशाल, पुष्ट, उज्ज्वल एवं सुन्दर थीं। वे गहरी नाभि से सुशोभित थीं ॥ ३२

॥

सुवृत्तचारुजङ्घाग्रां

त्रिगम्भीरां षडुन्नताम् ।

सर्वलक्षणसम्पूर्णां

त्रिषु लोकेषु दुर्लभाम् ।।३३।।

उनके जाँघों के

अग्रभाग सुन्दर गोल और सुन्दर थे । वे ठुड्डी, नाभि, योनि इन तीन गहरे तथा कपोल, स्तन एवं नितम्बों के जोड़े रूपी छः उन्नत अङ्गों से

सुशोभित थीं । वे सभी लक्षणों से युक्त, तीनों लोकों में दुर्लभ(अद्वितीय सुन्दरी ) थीं ॥ ३३ ॥

ध्यानपंजरनिर्बन्ध

मुनिमानसमप्यरम् ।

दर्शनाद्

भ्रंशितुं शक्तां योषिद्- गणशिरोमणिम् ।। ३४।।

वे ध्यान के

पिंजरे में बँधे हुए मुनियों के मन को भी दर्शनमात्र से ही तेजी से भ्रष्ट करने

में समर्थ, स्त्रियों के समूह में भी सिरमौर थीं ।। ३४ ।।

तां दृष्ट्वा

तपसे नित्यं ध्यानिनां च मनोहराम् ।

विघ्नहेतुं

चानुरागवर्धिनीं कामरूपिणीम् ।। ३५।।

गिरिराजस्य वचनात्तनयां

तस्य शङ्करः ।

पर्येषणायै

जगृहे गौरवादपि गोरथः ।। ३६।।

उवाचेदं तव

सुता सखिभ्यां सह शैलराट् ।

नित्यं मे

सेवया यत्ता निर्भीता ह्यत्र तिष्ठतु ।। ३७।।

उस,

नित्य तपस्या में लगे हुए, ध्यानियों के भी विघ्न का कारण,

मन को हरने वाली, प्रेम को बढ़ाने वाली, कामरूपिणी को देखकर, गिरिराज हिमालय के वचनानुसार, भगवान् शङ्कर, गोरथ (वृषवाहन) ने उनकी कन्या को पूजा के लिए तथा उनका मान

रखने के लिये स्वीकार कर लिया और यह कहा- हे पर्वतराज ! तुम्हारी कन्या अपनी

सखियों के साथ मेरी सेवा में रत हो, निर्भयतापूर्वक यहाँ रहे ।। ३५-३७ ॥

एवमुक्त्वा तु

तां देवीं सेवायै जगृहे हरः ।

इदमेव

महद्धैर्यं यद् विघ्नो न हि विघ्नयेत् ।

निर्विघ्नं

स्थानमासाद्य यत्तपः क्रियते द्विजैः ।। ३८ ।।

सविघ्नो

विघ्नहेतुं यः परिभूय प्रवर्तते ।

त्त्वन्महत्त्वं

च तपसां धीरता च तपस्विनाम् ।। ३९ ।।

ऐसा कहकर शिव

ने उस देवी को अपनी सेवा हेतु स्वीकार कर लिया कि यह महान् धैर्य की बात है कि

विघ्न रहते हुए भी विघ्न न पहुँचायें; क्योंकि निर्विघ्न स्थान प्राप्त कर,

द्विजातियों द्वारा जो तपस्या की जाती है,

वह विघ्नों के कारण पराजित हो,

विघ्नयुक्त हो जाती है। इनके रहने पर ही तुम्हारे यहाँ

तपस्या का महत्त्व और तपस्वियों की धीरता है ।। ३८-३९ ।।

ततः

स्वपुरमायातो गिरिराट् परिचारकैः ।

हरश्च ध्यानयोगेन

परं चिन्तयितुं स्थितः ॥४०॥

तब पर्वतराज

हिमालय अपने सेवकों सहित, अपनी नगरी में लौट गये तथा शङ्कर भी ध्यानयोग के द्वारा

परमतत्त्व के चिन्तन में तत्पर हो गये ॥ ४० ॥

कालिका पुराण

अध्याय ४२- काली की शिव सेवा

काली सखिभ्यां

सहिता प्रत्यहं चन्द्रशेखरम् ।

सेवमाना महादेवं

गमनागमनैः स्थिता ।। ४१ ।।

भगवती काली भी

सखियों के साथ प्रतिदिन, चन्द्रमा जिनके मस्तक पर सुशोभित थे ऐसे शिव के समीप आकर और

जाकर,

उन महादेव की सेवा में लग गयीं ।। ४१ ।।

कदाचित् सहिता

काली सखिभ्यां शङ्कराग्रतः ।

वितन्वती शुभं

गीतां पञ्चमञ्चात्तनोत्तदा ।।४२।।

तब काली कभी

सखियों के साथ शिव के आगे पञ्चमस्वर में मङ्गलमय गीतों को फैलातीं (सुनातीं थीं ।।

४२ ।।

कदाचित्

कुशपुष्पादिसमिद्वारि हराय सा ।

सखिभ्यां

स्नानसत्कारं कुर्वन्ती न्यवसत्तदा ॥४३॥

वे कभी शिव के

लिये कुश,

फूल, समिधाओं के द्वारा उनकी सेवा करती तो कभी सखियों के साथ

उनका स्नान, सत्कार आदि करते हुए वे, वहाँ निवास करती थीं ।। ४३ ।।

कदाचिदग्रे

नियता स्थिता चन्द्रभृतो मुखम् ।

वीक्षन्ती

चिन्तयामास सकामा चन्द्रशेखरम् ।।४४।।

कभी वे सामने

स्थिररूप से खड़ी होकर चन्द्रधारण करने वाले शिव के मुख को देखती हुईं,

चन्द्रशेखर शिव का, कामना पूर्वक चिन्तन करतीं ॥ ४४ ॥

यदा कार्येषु

सा व्यग्रा तदा तत्कर्म चेष्टते ।

कृत्यहीना यदा

सा तु तदैवाचिन्तयद्धरम् ।। ४५ ।।

जब वे कार्यों

में व्यस्त रहतीं तो उन्हीं के लिये कार्य करतीं तथा जब कार्य से मुक्त होतीं तो

उन्हीं शिव का ही चिन्तन करती थीं ।। ४५ ।।

कदा मामेष

भूतेशः कर्ता पाणिगृहीतिकाम् ।

कदा मया समं

रन्ता नानासद्भावभावनैः ।।४६ ।।

इति चिन्तापरा

काली स्वप्नेऽपि परमेश्वरम् ।

अर्चयत्येव परमं

सदाचिन्तनतत्परा ।। ४७ ।।

ये भूतेश्वर

कब मेरा पाणिग्रहण करेंगे तथा कब मेरे साथ अनेक सुन्दर भावनाओं के सहित रमण करने

वाले होंगे। इन चिन्ताओं से युक्त हो, उस परमतत्त्व के चिन्तन में सदैव तत्पर रहकर काली,

स्वप्न में भी उन्हीं परमेश्वर का ही पूजन करती थीं ।।

४६-४७ ॥

अग्रं गता यदा

काली प्रध्यायति महेश्वरम् ।

तदा तद्

वेदभूतेशस्तां निसर्गपरिस्थिताम् ।।४८।।

किन्तु

गर्भगतैर्बीजैर्धूतदेहेति तां तदा ।

नाग्रहीगिरिश:

कालीं भार्यार्थे ह्यधृतव्रताम् ।। ४९ ।।

जब काली

महेश्वर के सम्मुख स्थित हो उनका ध्यान करतीं तब उन्हें उस अवस्था में जानकर

भूतनाथ,

गिरीश, शिव, स्वाभाविकरूप से परिस्थिति को प्राप्त किन्तु गर्भगत बीजदोष

से मलिन शरीर वाली, काली को जो व्रतपूर्वक सेवा में रत नहीं थी,

पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया ।। ४८-४९ ।।

महादेवोऽपि तं

दृष्ट्वा तदैवेदमचिन्तयत् ।

कथमेषा तपश्चर्याव्रतं

कुर्याद् गिरेः सुता ।। ५० ।।

तभी महादेव ने

भी उसे देखकर यह विचार किया कि यह पर्वतराज की पुत्री,कैसे तपश्चर्या करेगी ? ॥५०॥

कृतव्रतां ग्रहीष्यामि

गर्भबीजविवर्जिताम् ।

कालीं भार्यां

स्वंदयितां योनिजामतिदूषिताम् ।। ५१ ।।

जब यह व्रत

करके,

गर्भबीज दोष से मुक्त हो जायेगी तो मैं अपनी इस पत्नी,

काली को, जो मातृयोनि से उत्पन्न होने के कारण अतीव दूषित हो गयी है,

पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा ।। ५१ ।।

व्रतेन चाथ

संस्कारैर्गर्भबीजं विमुच्यते ।

तस्माद् व्रतं

यथा काली कुर्यात् तद् युज्यते कथम् ।।५२।।

इसका गर्भबीज

सम्बन्धी दोष, व्रत एवं संस्कारों के द्वारा दूर हो जायगा । अतः वह कार्य कैसे किया जाय कि

काली व्रतहेतु प्रवृत्त होवें ॥ ५२ ॥

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

इति संचिन्त्य

भूतेशस्तदा ध्यानमनाः स्थितः ।

ध्यानासक्तस्य

तस्याथ नान्यचिन्ता व्यजायत ।।५३ ।।

मार्कण्डेय

बोले- ऐसा विचारकर भूतेश्वर शिव तब ध्यान में स्थित हो गये। फिर ध्यानावस्थित शिव

के मन में कोई चिन्ता नहीं उत्पन्न हुई ॥ ५३ ॥

काली

त्वनुदिनं शम्भुं भक्त्या भृशमसेवत ।

विचिन्तयन्ती सततं

तस्य रूपं महात्मनः ।।५४।।

काली ने भी

प्रतिदिन भक्तिपूर्वक शिव की बहुत अधिक सेवा की। उस समय वे उन महात्मा के रूप का

ही सदैव चिन्तन किया करती थीं ॥ ५४ ॥

हरोध्यानपरः

कालीं नित्यं प्रत्यक्षतः स्थिताम् ।

विस्मृत्य

पूर्ववृत्तान्तं पश्यन्नपि न पश्यति ।। ५५ ।।

शिव भी ध्यान

में ऐसे तत्पर रहते थे कि काली के नित्य प्रत्यक्ष रहते हुये भी पूर्ववृतान्त को

भूलकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे ।। ५५ ।।

एतस्मिन्नन्तरे

देवांस्तारको नाम दैत्यराट् ।

बबाधे सर्वलोकांश्च

ब्रह्मणो वरदर्पितः ।। ५६ ।।

इसी बीच तारक

नाम के दैत्यराज ने ब्रह्मा के वर से दर्प में आकर, सभी लोकों और देवताओं को कष्ट पहुँचाया ।। ५६ ।

वशीकृत्य स

लोकांस्त्रीन् स्वयमिन्द्रो बभूव ह ।

विद्राव्य

सकलान् देवान् दैत्यान् स्वांस्तत्-पदेषु च ।

स्वयं

नियोजयामास देवयोनिषु चाप्यसौ ।।५७।।

तीनों लोकों

को वश में करके वह स्वयं इन्द्र बन बैठा तथा सभी देवताओं को भगाकर,

देवताओं के पदों पर, अपने दैत्यों को उसने नियुक्त किया ।। ५७ ॥

न यमः

स्वेच्छया लोकांस्तस्मिन् राज्ञि नियच्छति ।

न स्वेच्छया

तथा सूर्यो लोकांस्तपति तद्भयात् ।। ५८ ।।

उसके राज्य

में न यमराज स्वेच्छा से नियमन कर सकते थे और न सूर्य उसके भय के कारण इच्छानुसार

लोकों में तपते ही थे ॥ ५८ ॥

चन्द्रस्तु

नर्मसाचिव्यं तस्य कुर्वन् स रश्मिभिः ।

वायुना सह

संगम्य तत्-सेवां विदधेऽनिशम् ।। ५९ ।।

चन्द्रमा अपनी

किरणों द्वारा उसके कामकेलि में परामर्शदाता का ही कार्य करते थे। वायु के साथ वह

रात-दिन उसकी सेवा में तत्पर रहते थे ।। ५९ ।।

सदा सौगन्ध्यगाम्भीर्य

- शैत्यस्निग्धत्वसंयुतः ।

तं वीजयन् ववौ

वायुः शासनात्तस्य भूभृतः ।। ६० ।।

उस राजा के

शासन से सदैव सुगन्ध की गम्भीरता तथा शीतलता की स्निग्धता से युक्त हो,

वायु भी उसे पंखा झलते हुये, बहते थे ॥ ६० ॥

धनदोऽपि यथासारं

धनमादाय यत्नतः ।

सावधानस्तस्य सेवामकरोत्तारकेच्छया

।। ६१ ।।

कुबेर भी

तारकासुर की इच्छानुसार ही, प्रयत्नपूर्वक, सामर्थ्य के अनुसार, धन लेकर, सावधान हो, उसकी सेवा किया करते थे ॥ ६१ ॥

अग्निस्तस्याभवत्

सूदः शासनात्तारकस्य तु ।

व्यञ्जनान्यथ

भोज्यानि चक्रे तस्येच्छया तदा ।। ६२ ।।

उस समय तारक

के शासन से, अग्नि भी स्वयं उसके रसोइया बन गये थे और उसकी इच्छानुसार भोजन के योग्य

पदार्थ बनाया करते थे ।। ६२ ।।

निर्ऋतिस्तस्य

सततं सहितः सर्वराक्षसैः ।

अश्वान् गजान्

वाहनानि कारयामास साध्वसात् ।। ६३ ।।

निर्ऋति सभी

राक्षसों के सहित, निरन्तर उसके थके हुए घोड़ों, हाथियों और वाहनों की सेवा किया करते थे ॥ ६३ ॥

नृत्यद्धिरप्सरोभिश्च

स्तुवद्भिः सूतमागधैः ।

गायमानैश्च

गन्धर्वैः संचिक्रीड सुरान् द्विषन् ।। ६४ ।।

वह देवताओं से

द्वेष करता हुआ, नाचती हुई अप्सराओं, स्तुति करते सूत- मागधों तथा गीत गाते हुए गन्धर्वों के साथ

क्रीड़ा करता था ।। ६४ ।।

एवं स

सर्वलोकांस्तु त्रिष्वप्यथ विलोडयन् ।

लोकेषु सारान् सारांश्च देवानामप्यथाग्रहीत् ।। ६५ ।।

इस प्रकार

उसने तीनों लोकों को भयभीत (व्यथित) कर, उन लोकों एवं देवताओं के सारतत्त्व को ग्रहण कर लिया।।६५।।

तेनाभिबाधिताः

सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः ।

ब्रह्माणं शरणं

जग्मुरनाथा नाथमुत्तमम् ।। ६६ ।।

उससे सब ओर से

बाधित होकर, इन्द्र के नेतृत्व में सभी देवगण, अनाथभाव से उत्तमस्वामी तथा शरणस्थान ब्रह्मा के निकट गये ॥

६७ ॥

ते प्रणम्य

सुराः सर्वे पुरुहूतपुरोगमाः ।

इदमूचुर्महात्मन

सर्वलोक पितामहम् ।।६७।।

देवराज इन्द्र

को आगे कर उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया तथा सभी लोकों के पितामह,

महात्मा, ब्रह्मा से ये वचन बोला- ॥ ६७ ॥

कालिका पुराण

अध्याय ४२- देवकृतब्रह्मस्तुति

।। देवा ऊचुः

।।

लोकेश तारको

दैत्यो वरेण तव दर्पितः ।

निरस्यास्मान्

हठादस्मद्विषयान् स्वयमग्रहीत् ।। ६८ ।।

देवता बोले-

हे लोकेश ! आपके ही वर के कारण, दर्प से भरकर, तारकासुर ने बलपूर्वक हमलोगों को निकालकर,

हमारे राज्य को स्वयं ग्रहण कर लिया है ।। ६८ ।।

रात्रिंदिवं

बाधतेऽस्मान् यत्र तत्र स्थिता वयम् ।

पलायिताश्च पश्यामः

सर्वकाष्ठासु तारकम् ।।६९।।

वह रात-दिन

हमलोगों को कष्ट पहुँचाता है। भागकर हमलोग जहाँ-जहाँ जाते हैं,

सभी क्षण तारकासुर को वहाँ ही देखते हैं ॥ ६९ ॥

अग्निर्यमोऽथ

वरुणो निर्ऋतिर्वायुरेव च ।

तथा मनुष्यधर्मा

च सर्वैः परिकरैर्युतः ।।७० ।।

एते

तेनार्दिता ब्रह्मन् देवास्तस्यैव शासनात् ।

अनिच्छाकार्यनिरता:

सर्वे तस्यानुजीविनः ।। ७१ ।।

हे ब्रह्मदेव

! अग्नि,

यम, वरुण, निर्ऋति और वायु सभी मनुष्यधर्मा देवता अपने परिकरों के

सहित उसी के शासन से पीड़ित हैं एवं अनिच्छापूर्वक उसके अनुजीवी (अनुचर) बनकर

कार्य कर रहे हैं ।। ७०-७१ ।।

या देववनिताः

स्वर्गे ये चाप्यप्सरसां गणाः ।

तान्

सर्वानग्रहीद् दैत्यः सारं लोकेषु यच्च यत् ।। ७२ ।।

स्वर्ग में जो

देवताओं की स्त्रियाँ या अप्सराएँ थीं, उन सबको तथा लोकों में जो भी सारतत्त्व था उसे इस दैत्य ने

ग्रहण कर लिया है ।। ७२ ।।

न यज्ञाः

सम्प्रवर्तन्ते न तपस्यन्ति तापसाः ।

दानधर्मादिकं

किञ्चिद् न लोकेषु

प्रवर्तते ।। ७३ ।।

आज न तो यज्ञ

हो रहे हैं और न तपस्वीजन तपस्या ही कर रहे हैं। लोकों में दानधर्मादि भी कुछ नहीं

हो रहा है ।।७३।।

तस्य सेनापतिः

पापः क्रौंचो नामास्ति दानवः ।

स पातालतलं गत्वा

बाधतेऽहर्निशं प्रजाः ।।७४ ।।

उसका

क्रौंचनामक सेनापति एक पापी दानव है, जो पाताल लोक में जाकर वहाँ की प्रजा को रात-दिन कष्ट दे

रहा है ।। ७४ ।।

तस्मात् तु

तारकेणेदं सकलं भुवनत्रयम् ।

हृतं सर्वं

जगत् त्राहि पापात्तस्मात् पितामह ।।७५।।

हे पितामह !

उस तारकासुर ने समस्त तीनों लोकों का हरण कर लिया है। अतः आप उस पापी से सम्पूर्ण

जगत की रक्षा कीजिये ।। ७५ ।।

वयं च यत्र

स्थास्यामस्तत्स्थानं विनिदेशय ।

स्वस्थानाच्च्यावितास्तेन लोकनाथ जगद्गुरोः ।।७६ ।।

हे जगत् के

पूज्य,

हे लोकनाथ ! उसके द्वारा अपने-अपने स्थानों से किये गये,

हम सब इस समय जहाँ निवास करें,

उस स्थान का निर्देश कीजिए ।। ७६ ।।

त्वं नो

गतिश्च शास्ता च त्वं नस्त्राता पिता प्रसू ।

त्वमेव

भुवनानां च स्थापक: पालकः कृती ।।७७ ।।

आप ही हम सबकी

गति हैं,

शासक हैं, हम सबके रक्षक, पिता, उत्पन्न करने वाले भी, आप ही हैं। आप ही सभी भक्तों की स्थापना करने वाले,

पालन करने वाले तथा यशस्वी हैं ॥ ७७ ॥

तस्माद्

यावत्तारकाख्ये वह्नौ दग्धाः प्रजापते ।

न भवामस्तथा

कर्तुं भवता युज्यतेऽधुना ।।७८ ।।

हे प्रजापति !

इसलिए इस समय आपको ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे हम उस तारक नामक अग्नि से दग्ध नहीं हों ।। ७८ ।।

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

सुराणां वचनं

श्रुत्वा ब्रह्मलोके पितामहः ।

प्रत्युवाच सुरान्

सर्वास्तत्कालसदृशं वचः ।।७९।।

मार्कण्डेय

बोले- ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के वचनों को सुनकर,

उन सबसे उस समय के उपयुक्त वाणी में,

उन्हें उत्तर दिया- ॥ ७९ ॥

।। ब्रह्मोवाच

।।

ममैव वरदानेन

तारकाख्यः समेधितः ।

न मत्तस्तस्य

मरणं युज्यते त्रिदिवौकसः ।।८०।।

ब्रह्मा बोले-

हे देवताओं! यह तारक नामक असुर मेरे ही वरदान से वृद्धि को प्राप्त हुआ है । इसलिए

उसका मेरे द्वारा मरण, उचित नहीं प्रतीत होता ॥ ८० ॥

युष्माकञ्च प्रतीकार:

कर्तव्यः प्रतिकर्मणि ।

किन्तु सम्यक्

न शक्नोमि प्रतिकर्तुं प्रचोदितः ।।८१ ।।

आप लोगों का

उसके बदले प्रतीकार करना चाहिये किन्तु आप सबसे कहे जाने पर भी मैं भलीभाँति

प्रतिकार नहीं कर पा रहा हूँ ।। ८१ ।।

तस्माद् यथा तारकाख्यः

स्वयमेष्यति संक्षयम् ।

तथा यूयं

संविदध्वमुपदेशकरस्त्वहम् ।। ८२ ।।

अतः जिस

प्रकार तारक स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो, ऐसा उपदेश मैं आप लोगों को करता हूँ,

आप सब वही करें।।८२॥

न मया तारको

वध्यो न तथा वनमालिना ।

न हरेण तथा

वध्यो नान्यैरपि सुरैर्नरैः ।। ८३ ।।

एष एव वरो

दत्तो मया तस्मै तपस्यते ।

उपायश्चिन्तितश्चास्ति

तत्कुर्वन्तु सुरोत्तमाः ।।८४।।

हे देववरों ! जब वह तपस्या कर रहा था तभी मेरे द्वारा उसे यह वर दे दिया गया था कि जिस प्रकार मेरे द्वारा तारक नहीं मारा जा सकेगा, उसी प्रकार वह न तो वनमाली भगवान् विष्णु द्वारा मारा जायेगा, न शिव द्वारा और न किसी अन्य देवता के द्वारा ही वह मारा जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति में एक उपाय मेरे द्वारा सोचा गया है। आप सभी वही कीजिए ।। ८३-८४ ।।

सती दाक्षायणी

पूर्वं त्यक्तदेहा स्वजन्मने ।

अगच्छन्मेनकां

देवीं शैलराजस्य योषितम् ।। ८५ ।।

पूर्वजन्म में

दक्ष की पुत्री जिस सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया था वही अब पर्वतराज हिमालय की

पत्नी मेनका देवी के गर्भ में आई हैं ।। ८५ ॥

तां समुत्पादयामास

मेनकाजठरे गिरिः ।

लक्ष्मीमिव

पुरा ख्यातां भृगुः स्वतनयो मम ।। ८६ ।।

उसे लक्ष्मी

की भाँति हिमालय ने मेनका के गर्भ से उत्पन्न किया है ऐसा पहले ही मेरे पुत्र भृगु

ने मुझसे बताया है ॥८६॥

तामवश्यं

महादेवः कुर्यात् पाणिगृहीतिकाम् ।

यथा स नचिरात्तस्यामनुरक्तो

भवेत् सुराः ।

तथा विदध्वं

सुतरां तत्तेजः प्रतिकर्तृ वः ।। ८७ ।।

हे देवगण ! वे

महादेव उसके प्रति अनुरक्त हो उसे जैसे अपनी पाणिगृहीता पत्नी अवश्य और शीघ्र

बनावें वैसा ही आप सब करें क्योंकि उनका तेज, वीर्य ही आप लोगो की बाधा का प्रतीकार करने वाला होगा ।।८७।।

तमूर्ध्वरेतसं

शम्भुं सैव प्रच्युतरेतसम् ।

कर्तुं समर्था

नान्यास्ति काचिदप्यबलारा ।।८८।।

उन ऊर्ध्वरेता

शिव को पतितरेता करने में वही समर्थ हैं, अन्य कोई स्त्री नहीं हैं ॥८८॥

तस्य

तेजश्च्युतं यच्च तस्माद् यो जायते सुतः ।

स एव

तारकाख्यस्य हन्ता नान्यस्तु विद्यते ।। ८९ ।।

उनका जो वीर्य,

पतित होगा। उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक का वध करने

वाला होगा और कोई दूसरा नहीं ।। ८९ ॥

सा सुता

गिरिराजस्य साम्प्रतं रूढयौवना ।

तपस्यन्तं गिरिप्रस्थे

नित्यं पर्येषते हरम् ।। ९० ।।

वाक्याद्

हिमवतः सा तु काली नाम्ना विषेवते ।

सखिभ्यां सह

सर्वज्ञं ध्यानस्थं परमेश्वरम् ।।९१ ।।

गिरिराज हिमालय

की वही कन्या, इस समय युवावस्था में प्रवेश कर, गिरिप्रस्थ पर तपस्यारत, शिव की नित्य पूजा करती है तथा अपने पिता,

हिमालय की काली नाम वाली वह कन्या,

सखियों के साथ सब कुछ जानने वाले,

ध्यान में स्थित, परमेश्वर, शिव की उपासना कर रही है ।। ९०-९१ ।।

तामग्रतो

वर्तमानां त्रिलोकवरवर्णिनीम् ।

ध्यानासक्तो

महादेवो मनसापि न चेच्छति ।। ९२ ।।

उस तीनों

लोकों में श्रेष्ठ कन्या के आगे उपस्थित होने पर भी ध्यानस्थ महादेव उसे मन से भी

नहीं चाहते ॥९२॥

यथा समीहते

भार्यां कालीं च चन्द्रशेखरः ।

तथा कुरुध्वं त्रिदशा

नचिरादेव यत्नतः । । ९३।।

हे देवगण! जिस

प्रकार चन्द्र को मस्तक पर धारण करने वाले शिव, काली को पत्नी के रूप में चाहने लगें आप सब शीघ्र ही उसी

प्रकार का प्रयत्न कीजिए ।। ९३ ।।

स्वस्थानं भवतां

स्वर्गस्तस्मात् तारकमप्यहम् ।

निवर्तयिष्ये सङ्गम्य

गच्छध्वं विगतज्वराः ।। ९४ ।।

आपलोगों का

अपना स्थान स्वर्ग है, समझा कर यह तारक को भी मैं वहाँ से लौटाऊँगा । आप सब

निश्चित होकर जायँ ।। ९४ ।।

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

इत्युक्त्वा सर्वलोकेशस्तारकाख्यमुपस्थितः

।

उपसङ्गम्य वचनं

समाभाष्येदमब्रवीत् ।। ९५ ।।

मार्कण्डेय

बोले- ऐसा कहकर सभी लोकों के स्वामी ब्रह्मा, तारक के निकट पहुँचकर उसे समझाते हुए इस प्रकार के वचन

बोले- ।। ९५ ।।

।। ब्रह्मोवाच

।।

भो भो तारक मा

स्वर्गराज्यं त्वं परिशाधि भोः ।

तदर्थं न

तपस्तप्तं समये भवता पुरा ।। ९६ ।।

वरो नापि मया

दत्तो न मया स्वर्गराजता ।

तस्मात्

स्वर्गं परित्यज्य क्षितौ राज्यं समाचर ।

देवभोग्यानि तत्रैव

सम्भविष्यन्ति तेऽसुर ।।९७।।

ब्रह्मा बोले-

हे तारक ! तुम स्वर्ग के राज्य का शासन मत करो । उस समय तुम्हारे द्वारा इस हेतु

तपस्या भी नहीं की गयी थी, न मेरे द्वारा स्वर्ग के राज्य हेतु तुम्हें वर ही दिया गया

था। इसलिये स्वर्ग का राज्य छोड़कर तुम पृथिवी पर राज्य करो। हे असुरराज ! देवताओं

के उपभोग योग्य सभी सामग्री तुम्हें वहीं उपलब्ध हो जावेगी ।। ९६-९७ ।।

।। मार्कण्डेय

उवाच ॥

इत्युक्त्वा सर्वलोकेशस्तत्रैवान्तरधीयत

।

स तारकः

परित्यज्य स्वर्गं क्षितिमथाभ्ययात् ।। ९८ ।।

मार्कण्डेय

बोले- ऐसा कहकर सभी लोकों के स्वामी, ब्रह्मा भी वहीं अन्तर्धान हो गये तथा वह तारक भी स्वर्ग को

छोड़कर पृथिवी पर चला आया ।। ९८ ॥

तत्रैव

संस्थितो देवान् बाधते स्म स नित्यशः ।

इन्द्रं करप्रदं

चक्रे निदेशस्थं महाबलम् ।। ९९ ।।

वहीं स्थित हो,

वह नित्य देवताओं को कष्ट पहुँचाता था । उसने महाबली इन्द्र

को अपने निर्देशों का पालन करने वाला और अपना कर देने वाला बना लिया ।। ९९ ।।

तमिन्द्रः सततं

देवभोग्यानि वितरन् मुहुः ।

सेवमानः क्षमो

नाभूत् सन्तोषयितुमीश्वरम् ।। १०० ।।

देवराज इन्द्र

अपने उस स्वामी को नित्य देवताओं के उपभोग के योग्य सामग्री बारम्बार पहुँचाते और

सेवा करते हुए भी उसे सन्तुष्ट करने में सक्षम नहीं हुए ।।१०० ।।

एवं

तेनार्दिता देवा मन्युना परिपीडिताः ।

विधातुरुपदेशेन

यत्नं चक्रुर्हरान्वये ।। १०१ ।।

इस प्रकार

उससे पीड़ित हो, क्रोधवश और अधिक पीड़ित हो, विधाता के उपदेश के अनुसार शिव को प्रसन्न करने के लिए

देवगण प्रयत्न करने लगे ॥ १०१ ॥

तत इन्द्रोऽथ

गुरुणा संगम्य कृतनिश्चयः ।

कुसुमेषुं समाहूय

वचनं चेदमब्रवीत् ।। १०२ ।।

तब इन्द्र ने

गुरु के साथ मन्त्रणाकर, निश्चय करके, पुष्प ही जिसका बाण है, ऐसे कामदेव को बुलाकर, उससे ये वचन कहे – ॥१०२ ॥

।। इन्द्र

उवाच ॥

त्वयेदं

पाल्यते विश्वं त्वया विश्वं प्रसूयते ।

त्वं ब्रह्मविष्णुरुद्राणां

प्रीतिहेतुः पुराभवः ।। १०३ ।।

इन्द्र बोले-

तुम्हारे द्वारा ही यह विश्व पाला जाता है तथा तुम्हारे ही द्वारा उत्पन्न होता है

। तुम प्राचीनकाल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की प्रसन्नता के कारण हुये हो ॥ १०३ ॥

ब्रह्मा प्रीत्या

यथा पूर्वमगृह्णाच्चरितव्रताम् ।

सावित्री माधवो

लक्ष्मीं सतीं दाक्षायणीं हरः ।। १०४ ।।

पहले जिस

प्रकार ब्रह्मा ने प्रेमपूर्वक सुन्दर आचरण वाली सावित्री,

माधव ने लक्ष्मी तथा शिव ने दक्ष की पुत्री सती को स्वीकार

किया था ।। १०४ ।।

ताः प्रीतये

पुरा तेषां देवेशानां यथा कृता ।

तथैव कुरु मे

प्रीतिं काम प्राणभृतां सदा ।। १०५ ।।

हे काम !

देवियों की उन देवताओं से प्रीति हेतु तुमने जैसा पहले किया था तुम मेरे लिए और सब

प्राणियों में सदैव वैसा ही प्रेम किया करो ॥ १०५ ॥

न त्वं न

कस्यचित् स्वर्गे पाताले वाथ भूतले ।

प्रियः

प्राणभृतां काम सततं जगतां मतः ।। १०६ ॥

हे काम !

संसार के प्राणियों की दृष्टि से तुम नहीं तो कोई भी स्वर्ग,

पृथिवी या पाताल में इतना प्रिय नहीं है । अर्थात् तुम

सर्वाधिक प्रिय हो ।। १०६ ॥

देवदानवयक्षाणां

रक्षसां मानुषस्य च ।

त्वं पालकश्च

कर्ता च हृदये च प्रवर्तसे ।। १०७ ।।

हे काम ! तुम

देवता,

दानव, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य सभी के पालनकर्त्ता हो तथा सभी के हृदय

में निवास करते हो ।। १०७ ॥

तस्मात् त्वं

सर्वजगतां हिताय कुरु चेष्टितम् ।

देवदानवयक्षाणां

मानुषाणां महात्मनाम् ।। १०८ ।।

इसलिए तुम

समस्त जगत, देवता, दानव,

यक्ष, मनुष्य आदि तथा महान् आत्माओं के कल्याण के लिए प्रयत्नशील

होओ ।। १०८ ।।

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

एतच्छ्रुत्वा

वचस्तस्य शक्रस्य मकरध्वजः ।

देवराजमुवाचेदं

सुप्रीतस्तद्वचोऽमृतैः ।। १०९ ।।

मार्कण्डेय

बोले-उन इन्द्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर

मकरध्वज, कामदेव ने प्रसन्न हो देवराज इन्द्र से यह वचन कहा- ॥ १०९ ॥

।। काम उवाच

।।

यत्राहमीशिता

शक्र तत्कर्म विदितं त्वया ।

तस्मान्ममोचितं

शक्यं करिष्ये तन्निदेशय ।। ११० ।।

कामदेव

बोले-हे इन्द्र ! जो मेरा महत्त्व है, वह कर्म आप जानते ही हैं। इसलिए मेरे लिए जो उचित करने

योग्य हो,

उसका निर्देश कीजिए, मैं उसे करूँगा ॥ ११० ॥

पञ्चैव बाणा

मृदवस्ते च पुष्पमया मम ।

चापस्तथा

पुष्पमयः शिञ्जिनी भ्रमरात्मिका ।। १११ ।।

आपने मुझे

पुष्पमय पाँच कोमल बाण, तथा पुष्पों का ही धनुष, जिसकी डोरी भौरों की बनी हुयी है,

प्रदान किया है ।। १११ ॥

रतिर्मे दयिता

जाया वसन्तः सचिवो मम ।

यन्ता मलयजो

वायुर्मित्रं मम सुधानिधिः ।। ११२।।

मेरी पत्नी,

रति नाम की स्त्री है तथा मेरा सचिव,

बसन्त, मेरा नियन्त्रण करनेवाला, मलयाचल का वायु एवं मेरा मित्र,

चन्द्रमा है ।। ११२ ।।

सेनाधिपो मे

शृङ्गारो हावा भावाश्च सैनिकाः ।

सर्वे मे

मृदवोऽक्रूरा अहं चापि तथाविधः ।। ११३ ।।

शृङ्गार मेरा

सेनापति है और हावभाव सैनिक हैं। इस प्रकार मेरे सभी सहायक कोमल और सौम्य हैं। मैं

भी उसी प्रकार का हूँ ॥ ११३ ॥

यद् येन

युज्यते कार्यं धीमांस्तत्तेन योजयेत् ।

मम योग्यं तु

यत् कर्म तस्मात्तस्मिन् नियोजय ।। ११४ ।।

जो जिसके

योग्य कार्य होता है, बुद्धिमान् उसे उसी में नियुक्त करते हैं । अतः मेरे योग्य

जो कार्य हो, उसी में मुझे नियुक्त कीजिये ।। ११४ ।।

।। इन्द्र

उवाच ।

यत् कारयितुमिच्छामि

भवता तन्मनोभव ।

तत्ते समुचितं

कर्म तस्मिन् परिवृतो भवान् ।। ११५ ।।

इन्द्र बोले-हे

मनोभव ! जो मैं तुमसे कराना चाहता हूँ, वह तुम्हारे लिये उचित ही है; क्योंकि आप उससे घिरे हुए हो ।। ११५ ।।

कृतकर्मापि

तत्र त्वं कृती चापि मनोभव ।

त्वदन्यैः

किन्तु दुःसाध्यं तत्त्वां तत्र नियोजये ।। ११६ ।।

हे मनोभव ! उस

कार्य में तुम कृतकर्मा (सफल) तथा यशस्वी भी हो, किन्तु तुम्हारे अतिरिक्त अन्य के लिए वह दुःसाध्य है,

उसी कर्म में तुम्हें नियोजित किया जायेगा ॥ ११६ ॥

श्रूयते हि तपस्यन्तं

ध्यानस्थं वृषभध्वजम् ।

गिरेर्हिमवतः प्रस्थे

निराकांक्षं वधूकृतौ ।। ११७ ।।

सुना जाता है

कि वृषभध्वज शिव, पत्नी सम्बन्धी आकांक्षा से रहित हो,

ध्यानमग्न हो, हिमालय पर्वत के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं ।। ११६ ॥

तं

पितुर्वचनात् काली तपस्यन्तं निषेवते ।

सखिभ्यां

सहिता नित्यं हरस्यानुमतेऽधुना ।। ११८ ।।

काली अपने

पिता के वचनानुसार शिव की अनुमति से उस नित्य तपस्या करते,

शिव की सखियों के सहित, इस समय सेवा कर रही है ।। ११८ ।।

आरूढयौवनां

तां तु स्त्रीरत्नमपि सुन्दरीम् ।

ध्यानासक्तो

महादेवो नेहते मनसापि च ।। ११९।।

उस सुन्दर

स्त्रीरत्न को जो युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है, ध्यानस्थित शिव, मन से भी नहीं चाहते ।। ११९ ।।

सानुरागो यथा

तस्यां जायते वृषभध्वजः ।

तथा विधत्स्व

देवानां हिताय जगतामपि ।। १२० ।।

उसके प्रति

शिव जिस प्रकार से अनुरागयुक्त होवें वैसा तुम देवताओं तथा जगत के हित के लिए करो

।। १२० ।।

सह सत्या यथा

रेमे सानुरागो वृषध्वजः ।

तथैतया

गिरिजया रमतां तत्कृतेन वै ।। १२१ ।।

जिस प्रकार

वृषभध्वज शिव अनुरागयुक्त हो, सती के साथ रमण करते थे, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म के कारण वे इस गिरिजा के साथ भी

रमण करने लगें ।। १२१ ।।

तस्याः कृते

तु यत्तेजः प्रच्युतं यद् हरस्य वै ।

ततो यो जायते

सोऽस्मांस्तारकादुद्धरिष्यति ।। १२२ ।।

उसके लिये शिव

का जो तेज क्षरित होगा, उससे जो (पुत्र) उत्पन्न होगा वही तारकासुर से हमलोगों का

उद्धार करेगा ।। १२२ ।।

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

ततः स

देवराजस्य वचः श्रुत्वा मनोभवः ।

प्राप्तकालं च

सस्मारं शापं ब्रह्मकृतं पुरा ।। १२३ ।।

मार्कण्डेय

बोले- तब वह मनोभव (कामदेव) देवराज के वचनों को सुनकर तथा समय पाकर,

ब्रह्मा के पहले दिये शाप का स्मरण किया- ।। १२३ ।।

सन्ध्यां

प्रतिविधातारं यदा शस्त्रं परीक्षितम् ।

कामोऽहनत्

पुष्पबाणैस्तदा तमशपद्विधिः ।। १२४ ।।

शम्भुनेत्राग्निदग्धस्त्वं

भविष्यसि द्विजोत्तमाः ।

यदा कुर्याद्

गिरिसुतां हरः पाणिगृहीतिकाम् ।

तदा भवान्

शरीरेणागमिष्यति समग्रताम् ।। १२५ ।।

हे

द्विजसत्तमो ! अपने शस्त्र की परीक्षण करते हुए सन्ध्या के प्रति विधाता पर जब

कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से प्रहार किया था तब विधाता ने उसे शाप दिया था कि

तुम शिव के नेत्र से उत्पन्न, क्रोधाग्नि से दग्ध हो जाओगे और जब शिव,

पर्वतपुत्री पार्वती को अपनी पाणिगृहीता पत्नी बनायेंगे तभी

तुम अपने शरीर की पूर्णता को प्राप्त करोगे।।१२४-१२५।।

इति स्मृत्वा

विधेः शापं भीतोऽपि मकरध्वजः ।

अङ्गीचक्रे

शक्रवाक्यात् काल्या योजयितुं हरम् ।

इदं च वचनं प्रोचे

तत्कालसदृशं पुनः ।। १२६ ।।

इस प्रकार

विधाता द्वारा दिये शाप का स्मरण कर भयभीत मकरध्वजा वाले कामदेव इन्द्र के

वचनानुसार काली को शिव के प्रति संयुक्त कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा उस

समय के अनुरूप उसने पुनः यह वचन कहा - ॥। १२६ ।।

।। मदन उवाच

।।

करिष्ये तद्वचः

शक्र हरं सङ्गमयाम्यहम् ।

काल्या

गिरिजया सार्धं दाक्षायण्या यथा पुरा ।। १२७ ।।

मदन बोले- हे

शक्र ! मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। प्राचीनकाल में जैसा शिव का दक्ष की पुत्री

सती के साथ सम्बन्ध हुआ था वैसा ही पर्वत से उत्पन्न काली से भी उनका सम्बन्ध

कराऊँगा ।। १२७ ।।

किन्त्वेकं मम

साहाय्यं कर्ता त्वं हरमोहने ।

यदा

सन्मोहनेनाहं हरं सन्मोहयामि च ।। १२८ ।।

तदा कुरु

सहायं त्वं स्वस्थमाप्याययस्व माम् ।

प्रविश्याहं सुरभिणा

नचिराच्छंकराश्रमम् ।। १२९ ।।

किन्तु शिव को

मोहित करने में मेरी एक सहायता आप कीजिएगा। जब मैं सम्मोहन नामक अस्त्र से शिव को

सम्मोहित करूँ तब आप मुझे स्वस्थ एवं बलशाली बनाये रखने में मेरी सहायता कीजिएगा।

जिससे मैं शीघ्र ही सुगन्ध माध्यम से शिव के आश्रम में प्रवेश कर जाऊँगा ।। १२८-

१२९ ।।

विधाय पूर्वं मनसो

विकारं हर्षणेन तु ।

सम्मोहनेन सुदृढं

मोहयिष्ये वृषध्वजम् ।। १३० ।।

पहले मैं,

उनमें हर्षण नामक बाण से मानसिक विकार उत्पन्न करूँगा फिर

सम्मोहन के द्वारा वृषध्वज शिव को दृढ़तापूर्वक मोहित करूँगा ॥ १३० ॥

स्मरिष्यसि

त्वं सम्प्राप्ते काले मां मम पालने ।

अहं गच्छामि सहितं तत्कर्तुं बलसूदन ।। १३१ ।।

हे बलसूदन

(इन्द्र) ! मेरे पालन की दृष्टि से मेरा काल उपस्थित हो जाने पर आप मेरा स्मरण

रखियेगा । मैं आपके निर्देशानुसार कार्य करने जा रहा हूँ ।। १३१ ॥

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

इत्युक्त्वा स

जगामाथ मदनः शङ्कराश्रमम् ।

शक्रोऽपि त्रिदशान्

सर्वानिदमाह वचस्तदा ।। १३२ ।।

मार्कण्डेय

बोले- ऐसा कहकर वह कामदेव, शङ्कर के आश्रम को गया, तब इन्द्र ने भी सभी देवताओं से ये वचन कहे ।। १३२ ।।

।। इन्द्र

उवाच ॥

यूयं कुरुध्वं

साहाय्यं यत्र याति मनोभवः ।

तत्र तत्रानुगम्यैव

समये मां च बोधत ।। १३३।।

इन्द्र बोले-

कामदेव जहाँ जा रहे हैं, वहाँ आप सब इनका अनुगमन करते हुए इनकी सहायता करें तथा

समयानुसार मुझे भी सूचित करें ।। १३३ ।।

यदा

सम्मोहनेनायं सम्मोहयति शङ्करम् ।

तदाहमपि

यास्यामि तत्र बोधत मां सुराः ।। १३४।।

जब यह सम्मोहन

के द्वारा शिव को सम्मोहित करेंगे तो मैं भी वहाँ पहुँचूँगा । इसलिए हे देवगण ! उस

समय आप सब मुझे सूचित करना ॥ १३४ ॥

।। मार्कण्डेय

उवाच ।।

इत्युक्तास्तेन

शक्रेण देवा जग्मुर्मनोभवम् ।

सोऽपि गत्वा

यत्र हरो गङ्गावतरणे गिरेः ।

हिमभारभृतः

सानौ सुरभिं च न्ययोजयत् ।। १३५ ।।

मार्कण्डेय

बोले- उस देवराज इन्द्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर,

देवगण कामदेव के पास गये । बर्फ का भार धारण करने वाले,

हिमालय पर्वत के गङ्गावतरण नामक शिखर पर,

जहाँ शिव (तपस्यारत) थे, वहाँ, उस कामदेव ने भी जाकर, सुरभि, सुगन्ध को नियोजित किया ।। १३५ ।।

ततस्तत्र गते

सम्यक्सुरभौ तस्य लक्षणम् ।

अभवन्नचिरादेव

तरुगुल्मलतासु च ।। १३६ ।।

तब उसके एवं

सुरभि दोनों के वहाँ पहुँचने पर वृक्षों, लताओं एवं गुल्मों में उसके लक्षण,

शीघ्र ही उत्पन्न हो गये।।१३६॥

पुष्पिताः

किंशुकास्तत्र मञ्जुला: केतकास्तथा ।

सरांसि च

सपद्मानि सविकाराश्च

जन्तवः ।। १३७ ।।

उस समय ढाक के

वृक्ष,

फूलों से भर गये तथा सुन्दर केतकी के फूल भी पुष्पित हो

उठे। सरोवर, कमलों से युक्त हो गये एवं प्राणी विकारग्रस्त हो गये ।। १३७ ।।

ववौ वायुश्च

गम्भीरो गंधिलः पुष्परेणुभिः ।

शनैः शनैः

सुखकरः कर्षयन् स हि मानसम् ।। १३८ ।।

तब लोगों के

मन को आकर्षित करती हुयी सुखदायी, गम्भीर तथा फूलों के परागकणों से गन्धयुक्त वायु,

धीरे-धीरे बहने लगा ।। १३८ ।।

पक्षिणश्च

मृगाश्चैव ये चान्ये प्राणधारिणः ।

सिद्धाश्च किन्नराश्चैव

द्वन्द्व भावं वितेनिरे

।। १३९ ।।

उस समय वहाँ

जो भी पशु, पक्षी या सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर या अन्य प्राणी उपस्थित थे,

वे सभी द्वन्द्व (संयोग) भाव से पूर्ण हो गये ।। १३९ ।।

चूता:

कुसुमितास्तत्र नवस्तवक भूषिताः ।

अशोकाः पाटलाचैव

नागकेशरकारुणाः ।। १४०।।

नये मञ्जरियों

के समूहों से सुशोभित आम के वृक्ष, पुष्पित तथा अशोक, पाटल, नागकेशर के वृक्ष, लाल हो उठे ।।१४०॥

सविकारा

गणाश्चासन् शङ्करस्य तदा द्विजाः ।

प्रत्यक्षतो

ययुस्तेऽपि विकारं शम्भुसाध्वसात् ।। १४१।।

हे द्विजो !

उस समय शिव के गण विकारग्रस्त हो गये। जो शम्भु के भयवश सदैव उनके सम्मुख रहते थे

वे भी विकारयुक्त हो गये थे ।। १४१ ॥

भ्रमन्ति स्म

तदा तत्र भ्रमराः कुसुमोद्भवम् ।

पिबन्तो

बहुशश्युतं गुञ्जन्तः सह जायया ।। १४२ ।।

उस समय भौरे,

वहाँ अपनी पत्नियों के सहित पुष्पों से उत्पन्न तथा अधिकता से

बहते हुए मधुकणों का पान करते एवं गुञ्जार करते हुये,

घूम रहे थे ॥ १४२ ॥

एवं प्रवृत्ते

सुरभौ शृङ्गारोऽपि गणैः सह ।

हावभावयुतस्तत्र

प्रविवेश हरान्तिकम् ।।१४३।।

इस प्रकार

सुरभि के प्रवृत्त होने पर शृङ्गार ने भी अपने गणों और हाव-भाव के सहित,

शिव के निकट वहाँ प्रवेश किया ।। १४३ ।।

मदनः सगणस्तत्र

निवसंश्चिरमेव हि ।

न

दृष्टवांस्तदा शम्भोश्छिद्रं येन प्रवेक्ष्यति ।। १४४ ।।

कामदेव ने भी

अपने सेवकों के सहित वहाँ बहुत समय तक निवास किया किन्तु उसे उस समय शिव में कोई

छिद्र (दोष) नहीं दिखा जहाँ से वह शिव के अन्तरस्थल में प्रवेश करे ।। १४४ ।

यदा च

प्राप्तविवरस्तदा भयविमोहितः ।

नाग्रे

सरोऽभवत् तस्य मदनो रतिवारितः ।। १४५ ।।

जब उसे छिद्र

मिला तो भयवश या रति द्वारा रोके जाने के कारण कामदेव, उनकी ओर आगे नहीं बढ़ा ।।१४५।।

एवं यातस्तस्य

कालः प्रभूतो द्विजसत्तमाः ।

निरूपयन् न वा

चाप छिद्रं तस्य यतेस्तदा ।। १४६ ।।

इस प्रकार हे

द्विजसत्तमो ! उसका बहुत अधिक समय उस योगीराज शिव के छिद्र पर अपने धनुष के

सञ्चालन की प्रतीक्षा में बीत गया तथा उसे अवसर नहीं मिला ।। १४६ ॥

ज्वलत्कालाग्निसंकाशं

भानुलक्षसमप्रभम् ।

ध्यानस्थं

शङ्करं को वा समासादयितुं क्षमः ।। १४७ ।।

भला जलती हुई

प्रलयकालीन अग्नि या लाखों सूर्यों के समान देदीप्यमान,

ध्यानावस्थित, शिव को कष्ट पहुँचाने में कौन सक्षम हो सकता था ?

।। १४७ ॥

अथैकदा

गिरिसुता काली तस्याभवत्पुरः ।

कृत्वा

परीष्टिं कर्त्तव्या सखिभ्यां प्रणता स्थिता ।। १४८ ।।

एक बार

पर्वतनन्दिनी काली, सखियों के सहित उन शिव की श्रेष्ठ पूजा की कामना से

विनम्रतापूर्वक उनके सामने उपस्थित हुईं ॥ १४८ ॥

शङ्करोऽपि तदा

ध्यानं त्यक्त्वा तत् क्षणमास्थितः ।

योजयन्

स्वगणान् कृत्ये ज्योतिश्चिन्ताविवर्जितः ।। १४९ ।।

तब शिव भी उस

क्षण ज्योतितत्त्व के चिन्तनसम्बन्धी अपना ध्यान छोड़कर, अपने गणों को आवश्यक निर्देश देने लगे ।।

१४९ ।।

तच्छिद्रं प्राप्य

मदनः प्रथमं हर्षणेन तु ।

बाणेन

हर्षयामास पार्श्वस्थं चन्द्रशेखरम् ।। १५० ।।

इस त्रुटि को

पाकर कामदेव ने भी पहले हर्षण नामक बाण से अपने निकटवर्ती चन्द्रशेखर (शिव) को,

हर्षित किया ।। १५० ।।

शृङ्गारश्च

तदा भावैर्हावैश्च सहितो हरम् ।

जगाम कामसाहाय्यं

कुर्वन् सुरभिणा सह ।। १५१ ।।

तब शृङ्गार भी

हाव-भाव तथा सुरभि के सहित कामदेव की सहायता हेतु शिव तक पहुँच गया ।। १५१ ।।

हर्षणेनातिहृषितः

शृङ्गाराद्यैर्निषेवितः ।

शङ्करो वदनं

काल्याः साकूतं संव्यलोकयत् ।।१५२।।

तब हर्षण नामक

बाण के प्रभाव से हर्षित तथा शृङ्गार आदि के द्वारा सेवित,

शिव ने काली के मुख को अनुराग के सहित भलीभाँति देखा ।। १५२

।।

तत् प्राप्य

विवरं कामः पुष्पं चापे न्ययोजयत् ।

सम्मोहनं

पुष्पवृतं पुष्पमालाविवर्धितम् ।। १५३ ।।

उस छिद्र को

पाकर कामदेव ने फूल के बने तथा फूल की मालाओं से विकसित,

सम्मोहन नामक बाण को अपने फूलों वाले धनुष पर नियोजित किया

॥ १५३ ॥

तदाभूद्

दक्षिणे पार्श्वे रतिः प्रीतिस्तु वामतः ।

पृष्ठे

बसन्ततूणीरं पौष्पमादाय सुन्दरः ।। १५४ ।।

इस प्रकार से

काम स्वयं, दक्षिणभाग में, प्रेमपूर्वक रति उसके वामभाग में तथा पुष्पमय सुन्दर तरकस

के साथ बसन्त, पृष्ठभाग में उपस्थित हुआ ।। १५४ ।।

आकर्णपूरितं

पुष्पं चापमाकृष्य संयतः ।

यदा मनोभवो

वायुस्तदा तं समुपेयिवान् ।। १५५ ।।

कान तक उस

पुष्पधनुष को खींचकर जब संयतात्मा कामदेव ने संधान किया । उस समय वायु ने उसे

लक्ष्य तक पहुँचाया ।। १५५ ।।

संहिते पुष्पबाणे

तु गिरिजां चन्द्रशेखरः ।

जातेन्द्रियविकारः

सन् जिघृक्षुः सङ्गमेऽभवत् ।। १५६ ।।

तब उस

पुष्पबाण से घायल चन्द्रशेखर ने इन्द्रियविकार उत्पन्न हो जाने के कारण गिरिजा

(काली) को सम्मिलन की इच्छा से देखा ।। १५६ ।।

अमरा:

शक्रसहितास्तदा सर्वे वियद्गताः ।

सभ्यं मनोभवं

मेने सुरकृत्ये निवेशितम् ।। १५७ ।।

उस समय इन्द्र

के सहित सभी देवताओं ने आकाश में स्थित हो, देवकार्य में लगे हुये उस कामदेव को सम्मानित माना ।। १५७ ॥

अथ संस्मृत्य

संयम्य निगृह्य विकृति तदा ।

इन्द्रियस्य महादेवः

सहसेदं व्यचिन्तयत् ।। १५८ ।।

इसके बाद अपने

स्वरूप का स्मरण कर तथा अपने को संयमित कर, उस समय विकारग्रस्त हुए इन्द्रिय को निग्रहीत कर,

शिव ने अचानक विचार किया ।। १५८ ।।

योनिजां

गिरिजां कालीं तपोव्रतविवर्जिताम् ।

कथं

सङ्गमकामोऽहं धर्तुमिच्छामि वै हठात् ।। १५९ ।।

तपोव्रतपवित्राङ्गी

तपश्चरणसत्कृताम् ।

स्वयमेव

ग्रहीष्यामि सतीं दाक्षायणीमिव ।। १६० ।।

मैं स्वयं

अयोनिज होता हुआ भी मातृयोनि से उत्पन्न, तपस्या एवं व्रतादि से रहित, काली को, तपस्या के आचरण से युक्त, तपस्या और व्रतों से पवित्र हुई शरीर वाली,

दक्षपुत्री सती की भाँति बलपूर्वक कामभाव से मैं कैसे ग्रहण

करने की इच्छा करूँ ? अर्थात् नहीं कर सकता ।। १५९-१६० ।।

कथं

विकृतकामोऽहमनिच्छन्निव साम्प्रतम् ।

केनापि

चाकृष्ट इव चिकीर्षुः सङ्गमोद्भवम् ।। १६१ ।।

आज न चाहते

हुए भी कैसे मैं किसी के द्वारा आकर्षित हुआ, स्वयं काम से विकारयुक्त होकर,

पार्वती से सङ्गम (सम्मिलन) की इच्छा करने लगा ?

।। १६१ ॥

एवं

विकारहेतुं स निश्चिन्वन्निन्द्रियस्य तु ।

पुरोवलोकयामास

संहितेषु मनोभवम् ।। १६२ ।।

इस प्रकार

अपने इन्द्रियविकार के सम्बन्ध में विचार कर शिव ने, बाण का सन्धान किये हुये कामदेव को अपने सम्मुख देखा ।। १६२

।।

एतस्मिन्नन्तरे

ब्रह्मा विज्ञातसमयः सुरान् ।

दृष्ट्वा

स्थानादाजगाम तत्समाजमनुग्रहात् ।। १६३ ।।

इसी बीच

ब्रह्मा भी उपयुक्त समय जानकर, वहाँ उपस्थित देवताओं को देखकर,

देवताओं के समाज पर कृपापूर्वक वहाँ आ पहुँचे ।। १६३ ।।

ततः स कुपितो

दृष्ट्वा सन्धितेषु मनोभवम् ।

जज्वाल

ज्वलनप्रख्यस्तं दिधक्षुः प्रसह्य तु ।। १६४।।

तब वे शिव भी

बाण का सन्धान किये हुये कामदेव को सम्मुख देखकर, क्रोधित हो, उसे जला देने की कामना से, असह्य अग्नि के समान प्रज्ज्वलित हो उठे ।। १६४ ॥

कामोऽयं समयं

ज्ञात्वा मां मोहयितुमिच्छति ।

मनो मे स्ववशं

कर्तुं तन्नयामि यमक्षयम् ।।१६५ ।।

एवं

विचिन्तमानस्य नेत्रोद्भाविततेजसा ।

वर्धतो ज्वलनो

भूत्वा क्रोधं नेत्रात् ससर्ज ह ।। १६६ ।।

यह काम भी आज

उचित समय देखकर, मुझे मोहित करके अपने वश में करना चाहता है, इसे मैं अभी यमलोक पहुँचाता हूँ,

ऐसा विचार करते ही उन्होंने नेत्र से उत्पन्न तेजयुक्तअग्नि

के रूप में, बढ़े हुये क्रोध को उत्पन्न किया ।। १६५-१६६ ।।

तं क्रोधान्निः

सरिष्यन्तं जातवेदः स्वरूपिणम् ।

ज्ञात्वा

कामस्य तान् बाणान् पौष्पचापनिषण्णकान् ।। १६७ ।।

शक्तिं प्राणांस्तथात्मानमाकृष्यापालयद्विधिः

।

उत्सारयामास तदा

वसन्तं स पितामहः ।। १६८ ।।

उस क्रोध को

अग्नि के रूप में निकलते जानकर ब्रह्मा ने उसके पुष्पधनुष पर संधानित बाण,

शक्ति, प्राण तथा आत्मा के सहित आकृष्ट कर कामदेव की रक्षा की तथा

उन पितामह ने बसन्त को भी वहाँ से हटा दिया ।। १६७-१६८ ।

निजशक्त्या तदा

शम्भुक्रोधाद्रक्षन्मनोभवम् ।

अथाकाशगता

देवाः क्रुद्धं दृष्ट्वा महेश्वरम् ।। १६९ ।।

तब अपनी शक्ति

द्वारा शिव के क्रोध से कामदेव की रक्षा करते हुए देवगण, शिव को क्रोधित देख, आकाश में चले गये ।। १६९ ।।

प्रसीद जगतां

नाथ कामे क्रोधं परित्यज ।

त्वया यथा

पुरा सृष्टः शम्भुरूपेण कर्मणा ।। १७० ।।

येन चायोजितं

कर्म तत्करोति मनोभवः ।

तस्मात् त्वं मदने

शम्भो क्रोधाग्निमुपसंहर ।

प्रसीद

सर्वभूतेश भक्त्या त्वां प्रणता वयम् ।। १७१ ।।

हे जगत् के

स्वामी ! आप प्रसन्न होइये तथा कामदेव के प्रति उत्पन्न अपने क्रोध का त्याग

कीजिये;

क्योंकि पहले आपने अपने शम्भूरूप से सृष्ट कर,

उसे जिस कार्य में नियुक्त किया था,

इस समय भी कामदेव ने वही कर्म किया है । अतः हे शिव ! आप

काम के प्रति उत्पन्न अपनी क्रोधग्नि का संवरण कीजिये। हे सभी प्राणियों के

स्वामी! आप प्रसन्न होइये । हम सब भक्तिपूर्वक आपको प्रणाम करते हैं ।। १७०-१७१ ।।

इति स्म वदतां

तेषाममराणां तदानलः ।। १७२ ।।

ललाटचक्षुः

सम्भूतो भस्माकार्षीन्मनोभवम् ।

दग्ध्वा कामं

तदा वह्निज्वलामालातिदीपितः ।। १७३ ।।

ऐसा उन

देवताओं द्वारा कहे जाने पर भी ललाट से उत्पन्न अग्नि की ज्वाला समूह द्वारा

प्रज्ज्वलित, उस क्रोधाग्नि ने काम को जलाकर भस्म कर दिया ।। १७२-१७३ ।।

संस्तम्भितोऽथ

विधिना हरं गन्तुं शशाक न ।

महादेवोऽपि

तद्भस्म मनोभवशरीरजम् ।

आदाय सर्वगात्रेषु

भूतिलेपं तदाकरोत् ।। १७४।।

उस समय

ब्रह्मा भी शिव को ऐसा करने से रोकने में समर्थ नहीं हुये तथा महादेव ने भी कामदेव

के शरीर से उत्पन्न भस्म को लेकर विभूति के रूप में सम्पूर्ण शरीर में लेप कर लिया

।। १७४ ।।

लेपशेषाणि

भस्मानि समादाय तदा हरः ।

सगणोऽन्तर्दधे

कालीं विहाय विधिसम्मते ।। १७५ ।।

तब हाथ में

भस्म पोते शिव, शेष भस्मों को लेकर तथा काली को ब्रह्मा के ही समीप छोड़,

अपने गणों के सहित अन्तर्धान हो गये ।। १७५ ।।

ब्रह्मा

क्रोधानलं शम्भोर्दहन्तं सकलान् सुरान् ।

वडवारूपिणं चक्रे

देवानां पुरतस्तदा ।। १७६ ।।

तब देवताओं के

सामने ही,

ब्रह्मा ने सभी देवताओं को जलाने को उद्यत उस शिव के

क्रोधानल को बड़वा (घोड़ी) रूप में परिणित कर दिया ।। १७६ ॥

वडवां तां तदा

देवाः सौम्यां ज्वालामुखीं शुभाम् ।

दृष्ट्वा निर्विघ्नमनसो

बभूवुः पूर्वपीडिताः ।। १७७ ।।

तब पहले जो

देवगण पीड़ित थे, वे भी उस ज्वालामयी मुखवाली सुन्दरी,

सौम्य बडवा को देखकर निर्विघ्न मन वाले हो गये ।। १७७ ।।

वडवां तां

समादाय तदा ज्वालामुखीं विधिः ।

सागरं प्रययौ लोकहिताय

जगतां पतिः ।। १७८ ।।

गत्वाथ सागरं

ब्रह्मा प्रोवाच परिपूजितः ।

यथावत्तेन विप्रेन्द्राः

समयं च निवेदयन् ।। १७९ ।।

तब जगत् के

स्वामी ब्रह्मा, संसार के हित की कामना से उस ज्वालामुखी बड़वा को सागर के पास ले गये। हे

विप्रेन्द्रों ! वहाँ जाकर सागर द्वारा पूजित होकर उन्होंने यथावत् रूप से उससे इस

शर्त को कहा ।।१७८-१७९।।

अयं क्रोधो

महेशस्य वडवारूपधृक् त्वया ।

ज्वालामुखः

सदा धार्यो यावन्न विनयाम्यहम् ।। १८० ।।

यदा

त्वामहमागम्य वदामि सरितां पते ।

तदा त्वया

परित्याज्यः क्रोधोऽयं वडवामुखः । । १८१ ।।

भोजनं

भवतस्तोयमेतस्य तु भविष्यति ।

यनादेवं

विधार्योऽयं यथा नो याति चान्तरम् ।।१८२।।

इस घोड़ी के

रूप में अपने सम्मुख उपस्थित शिव के क्रोध को, जिसका मुख ज्वालायुक्त है, तुम्हारे द्वारा सदैव धारण किया जाना चाहिये। जब तक कि मैं

तुमसे दूसरा आग्रह न करूँ । हे नदियों के स्वामी! जब मैं तुमसे कहूँ तभी तुम इस

बडवारूपी क्रोध का परित्याग करना । तुम्हारा बढ़ा हुआ जल ही इसका भोजन होगा |

यत्नपूर्वक ऐसा प्रयत्न करना जिससे यह अन्यत्र न जा सके ।।

१८०-१८२ ।।

इत्युक्तो

ब्रह्मणा सिन्धुरङ्गीचक्रे तदा क्रुधम् ।

ग्रहीतुं

वडवावक्त्रे शम्भोश्चाशक्यमप्यरम् ।।१८३ ।।

ब्रह्मा के

द्वारा ऐसा कहे जाने पर समुद्र ने शिव के उस असह्य क्रोधाग्नि को जो घोड़ी के समान

मुख वाला था स्वीकार किया ।। १८३ ।।

ततः प्रविष्टो

जलधौ पावको वडवामुखः ।

वार्योघान्निदहन्

सम्यग् ज्वालामालातिदीपितः ।। १८४ ।।

तब ज्वालासमूह

से प्रज्ज्वलित, घोड़े के मुख वाले उस अग्नि ने समुद्र में प्रवेश किया तथा उसी समय से जल के

समूह को भलीभाँति जलाता रहता है ।। १८४ ॥

यदाभवच्छम्भुनेत्राद्

ददाह मदनं तदा ।

अभवत्

सुमहाशब्दो येनाकाशः प्रपूरितः ।। १८५ ।।

जब शिव के

नेत्र से काम का दहन हुआ उस समय ऐसा महान् शब्द हुआ, जिससे आकाश भर गया ।। १८५ ।।

तेन शब्देन

महता कामदाहे क्षणेन च ।

सखीभ्यां सह

भीताभूत् काली शोकयुता तदा ।। १८६ ।।

काली उस समय

सखियों के सहित कामदहन के समय उत्पन्न उस महान् शब्द से भयभीत तथा शोकाकुल हो गयीं

।। १८६ ।।

तेन शब्देन हिमवांश्चकितो

विस्मितस्तदा ।

सुतामेव

जगामाशु गतां काली हराश्रमम् ।।१८७।।

उस शब्द के

कारण उस समय हिमालय भी चकित और विस्मित होकर अपनी पुत्री काली के पास शिव के आश्रम

पर पहुँच गये ।। १८७ ।।

तां तत्र

कालीं तनयां भयशोकाकुलां शुभाम् ।

रुदन्तीं शम्भुविरहादाससादाचलेश्वरः

।। १८८ ।।

वहाँ भय एवं

शोक से व्याकुल उस सुन्दरी, शिव के विरह में रोती हुई, अपनी पुत्री, काली के पास पर्वतराज हिमालय पहुँच गये ।। १८७ ।।

आसाद्य पाणिना

तस्या मार्जयन्नयनद्वयम् ।

मा भैषीः कालि

मा रोदीरित्युक्त्वा तां तदाग्रहीत् ।। १८९ ।।

वहाँ पहुँचकर

उन्होंने अपने हाथों से उनके नेत्रों को पोंछते हुए काली ! मत डरो मत रोओ ऐसा कहते

हुए उसे पकड़ लिया ।। १८९ ।।

क्रोडीकृत्य

सुतां तां तु हिमवानचलेश्वरः ।

स्वमालयमथानिन्ये

सान्त्वयामास चार्दिताम् ।।१९० ।।

उस दुःखी

कन्या को गोद में लेकर पर्वतराज हिमालय अपने घर को आये तथा उसे सान्त्वना दिया ।।

१९० ।।

अन्तर्हिते

हरे काली विरहात् तस्य संततम् ।

निवसन्ती

पितुर्गेहे शुशोच च मुमोह च ।। १९१ ।।

शिव के

अन्तर्धान हो जाने पर उनके विरह में काली, निरन्तर पिता के घर में पड़ी रहती थीं। ऐसी अवस्था में कभी

वे चिन्तित होतीं तो कभी मूर्छित हो जाती थीं ।। १९१ ।।

शैलाधिराजोऽप्यथ

मेनकापि मैनाक मुख्योऽपि सखीद्वयं च ।

तां

सान्त्वयांचक्रुरदीनसत्त्वां हरं विसस्मार तथापि नोमा ।।१९२।।

पर्वतराज हिमालय,

माता मेनका, भाई मैनाक तथा दोनों सखियाँ भी उस दीनहीन हुई पार्वती को

सान्त्वना देती थीं, तो भी उमा (काली) शिव को नहीं भूलती थीं ।। १९२ ।।

॥ इति

श्रीकालिकापुराणे कामदहने द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२॥

॥

श्रीकालिकापुराण में कामदहन सम्बन्धी बयालीसवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ।। ४२ ।।

आगे जारी..........कालिका पुराण अध्याय 43

Post a Comment